La recherche en architecture s’invite à la Ville de Falaise !

« Falaise (95-115) : vues générales, château, église Saint-Gervais, hôtel de ville », juillet 1985,113Fi – Fonds Marcel Chevret (photographies aériennes du Calvados) © Archives du Calvados

Rencontre avec notre doctorante.

Eloïse Brégant-Belin, architecte, a été engagée par la Ville de Falaise pour réaliser sa thèse de doctorat depuis décembre 2024. Sa recherche porte sur l’adaptation des bâtiments des années 1950 à 1970, qui composent en grande partie Falaise, aux nouvelles manières d’habiter.

Qui est Eloïse Brégant-Belin ? Pourquoi a-t-elle choisi Falaise pour faire sa thèse ?

Son parcours

Versainvillaise d’origine, Eloïse a passé son enfance à Falaise. Elle est ensuite partie à Paris pour y faire ses études d’architecture. Durant son Master, elle a choisi de se rapprocher de sa ville d’origine en y consacrant son mémoire de recherche. Celui-ci porte sur les caractéristiques de l’architecture de la Reconstruction à Falaise et son histoire.

Une fois son diplôme d’architecte obtenu, elle a d’abord exercé en agence d’architecture, tout en intervenant, en parallèle, dans des conférences sur le thème de la Reconstruction de Falaise. Consultez la liste des évènements et publications.

Le choix d’une thèse sur Falaise

En 2023, une enseignante-chercheure de son école d’architecture lui propose de poursuivre ses recherches sur la reconstruction de Falaise. Eloïse saute sur cette opportunité et choisit d’orienter ses recherches vers l’actualité : comment adapter ce patrimoine des années 1950 à notre époque ? C’est un sujet qui émerge en Normandie depuis une petite dizaine d’années, mais dont les recherches concernent principalement les grandes villes comme Le Havre ou les villes moyennes comme Saint-Lô.

La préparation du projet de thèse peut commencer ! Elle va durer 1 an et demi et va aboutir à l’intégration de l’architecte doctorante aux services de la Ville de Falaise.

Quel est le sujet de la thèse ?

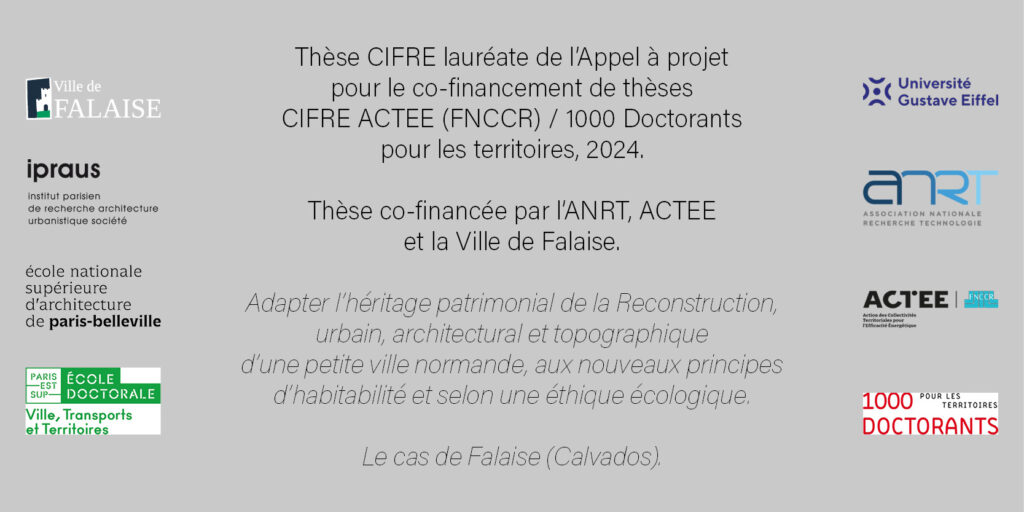

Titre de la thèse

Adapter l’héritage patrimonial de la Reconstruction, urbain, architectural et topographique d’une petite ville normande, aux nouveaux principes d’habitabilité et selon une éthique écologique. Le cas de Falaise (Calvados).

Le bâti de la Reconstruction, c’est quoi exactement ?

Falaise, comme une grande partie de la Normandie, est dévastée par les bombardements de l’été 1944. Le gouvernement met en place le ministère de la Reconstruction (MRU) à partir de novembre 1944. L’objectif est de mener, à l’échelle nationale, une grande opération d’aménagement des territoires sinistrés, basée sur des méthodes modernes d’urbanisme.

A Falaise, la Reconstruction se prépare de 1944 à 1948, avec l’édition du Plan de Reconstruction et d’Aménagement (PRA) en 1946, par l’urbaniste en chef de la Reconstruction de Falaise, Léon Rême. La première pierre est posée en 1948, au niveau de l’îlot1 situé rue de la Pelleterie. Le périmètre de reconstruction défini par l’urbaniste sera reconstruit dans sa totalité à la fin des années 1960. Ainsi, la Reconstruction laisse place à l’extension de la ville, qui débutera dès le début des années 1970.

1 Un îlot est délimité par des rues, des voies de circulation. Il est composé de parcelles sur lesquelles sont situées des maisons, des jardins, des immeubles, des espaces verts, des voies de circulation internes…

Et en résumé, qu’est-ce qui va être étudié dans la thèse ?

Sur le territoire normand comme sur le territoire français, le bâti de la Reconstruction fait face à diverses problématiques qui touchent autant le côté technique que social ou économique.

Il est aujourd’hui nécessaire d’adapter ce type de bâti au changement climatique, à notre nouvelle manière de percevoir le confort, aux normes qui ne cessent de se multiplier… En d’autres termes : notre façon d’habiter change ; le climat a beaucoup évolué depuis les années 1950 ; le bâti reconstruit vieillit, autant du point de vue de ses matériaux de construction que de celui de ses usages. Nous devons donc le réadapter pour les années futures, tout en prenant en compte sa valeur patrimoniale.

Pour répondre à ces nombreuses questions qui émergent dans l’ensemble des villes reconstruites, la thèse se focalise sur le cas de Falaise, petite ville qui regroupe à la fois des éléments représentatifs de la période de reconstruction avec des éléments plus singuliers.

C’est quoi, faire une thèse en architecture ?

Lorsqu’on entend parler de thèses, on s’imagine souvent de futurs chercheurs en blouse blanche, manipulant toutes sortes de flacons dans leur laboratoire.

En architecture, les thèses se font également au sein d’un laboratoire de recherche. Mais nous ne sommes pas en blouse blanche et le laboratoire ressemble plutôt à une bibliothèque. Nous avons accès à de nombreux livres en lien avec les axes de recherche que se donne le laboratoire, à des cartes, des plans, des ordinateurs… Et surtout, les chercheurs et les doctorants peuvent se réunir pour discuter de leur recherche et la faire avancer ensemble.

Comment se financent les thèses en architecture ?

Le doctorat se déroule sur plusieurs années, au minimum 3 ans. Il est donc nécessaire d’être financé pour mener sa recherche. Différents montages financiers existent. Voici quelques exemples :

- Certains doctorants en architecture choisissent de s’auto-financer. Ils travaillent généralement à mi-temps en agence et effectuent leur thèse en parallèle, ce qui double la durée de la thèse.

- D’autres obtiennent des financements du Ministère de la culture. Ils obtiennent des contrats doctoraux.

- Les contrats CIFRE sont destinés aux entreprises et, depuis quelques années, aux collectivités. Les doctorants partagent leur temps entre la structure qui les accueille et leur laboratoire de recherche. L’objectif est d’effectuer une recherche bénéfique à la structure d’accueil. C’est ce qu’on appelle une recherche-action. Par exemple, une entreprise du secteur biomédical peut faire appel à un doctorant pour effectuer une recherche de nouveau traitement. En architecture, les résultats de la recherche peuvent aboutir, par exemple, à une nouvelle méthode de construction.

- En plus des différents types de contrats existants, il est possible de répondre à des appels à candidature pour obtenir, en plus, des financements publics ou privés.

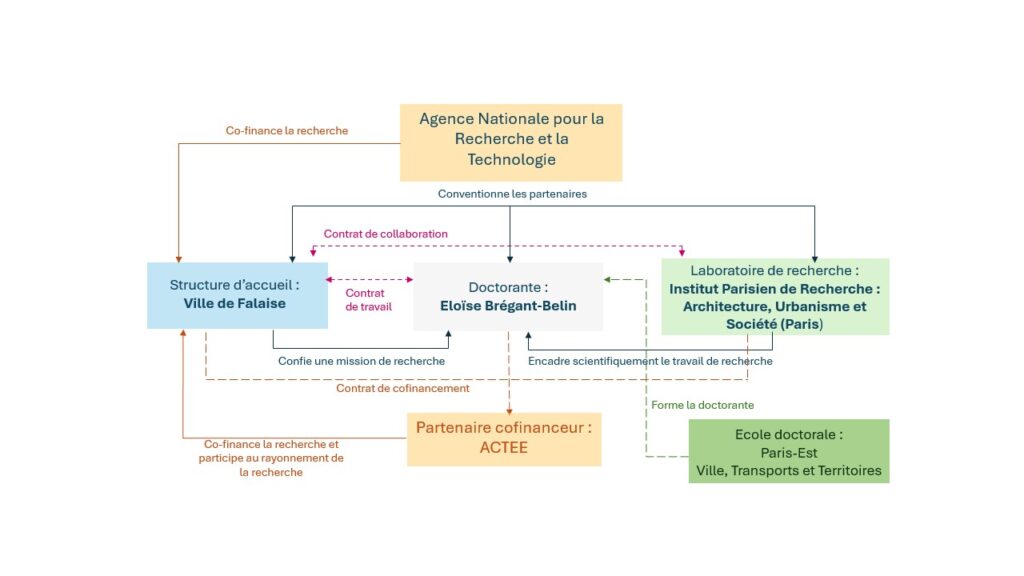

Quel est le cadre de la thèse sur Falaise ?

La thèse effectuée au sein de la Ville de Falaise repose sur un contrat CIFRE. Elle se déroule sur 3 ans, de décembre 2024 à décembre 2027. La doctorante partage son temps entre les services de la Ville et son laboratoire de recherche (IPRAUS), qui se situe à Paris, dans les locaux de l’école d’architecture de Paris-Belleville (ENSAPB). Ses missions sont dédiées à la recherche nécessaire à l’écriture de la thèse.

Concrètement, comment se déroule le quotidien de salariée-doctorante à Falaise ?

Faire de la recherche en collectivité, c’est :

- D’abord comprendre le fonctionnement de sa collectivité, s’y intégrer et expliquer son rôle auprès des agents et des habitants ;

- Explorer, analyser son terrain par l’observation. La déambulation dans les rues de Falaise est essentielle pour étudier les nombreux bâtiments des années 1950 à 1970 ainsi que l’aménagement de la ville, aller à la rencontre des Falaisiens pour s’entretenir sur le sujet…

- Communiquer auprès des habitants, via des articles tel que celui-ci, dans la presse ou sur la page Facebook de la Ville de Falaise, mais aussi discuter avec les Falaisiens, proposer des entretiens thématiques, des visites, des conférences…

- Se rendre dans d’autres villes reconstruites pour comparer, déceler les particularités ou les caractéristiques communes, étudier les solutions techniques de réhabilitation qui ont déjà été réalisées…

- Se déplacer aux archives municipales (Hôtel de ville, médiathèque), aux archives départementales (à Caen), aux archives nationales (à Saint-Denis) pour étudier les documents d’origine. Mais également, rencontrer des habitants qui conservent généralement des documents ou des images pouvant éclairer la recherche ; ou qui habitent le sujet de l’étude, à savoir le bâti de la Reconstruction.

- Se rendre dans les centres de documentation (médiathèques…), puisque les thématiques générales de la Reconstruction ou de la rénovation énergétique sont documentées par les chercheurs depuis plusieurs années.

- Aller à la rencontre des acteurs de la réhabilitation sur le territoire local et régional pour identifier leur savoir-faire, les mobiliser sur le sujet et favoriser, à terme, un réseau dynamique.

- Assister à / intervenir dans des colloques, des séminaires, des conférences, puisqu’il est autant important de s’informer sur les recherches en cours que de partager les avancées de la thèse avec un public divers (d’autres acteurs territoriaux, des chercheurs, des habitants…).

Qui sont les partenaires de la thèse ?

- La doctorante, Eloïse Brégant-Belin : Elle effectue sa thèse au sein de la collectivité et au laboratoire de recherche durant 3 ans. En effectuant sa recherche, elle apporte des outils à la Ville de Falaise à court et à long termes.

- La Ville de Falaise : Elle accueille la doctorante qui devient salariée de la collectivité. Elle finance une partie des frais annexes (déplacements en Normandie, matériel informatique…) et lui donne un accès à son fonctionnement, à ses archives, au terrain…

- L’IPRAUS (Institut Parisien de Recherche : Architecture, Urbanisme et Sociétés) : Il assure l’accès à la documentation nécessaire à la thèse et permet à la doctorante d’échanger sur ses recherches avec les autres chercheurs et doctorants du laboratoire. Il finance également une partie des frais annexes (intervention dans des colloques…).

- L’ANRT (Agence Nationale pour la Recherche et la Technologie) : Le contrat CIFRE est régi par l’ANRT pour le compte du Ministère de la Recherche. L’ANRT fixe les règles du partenariat entre le laboratoire, la collectivité et la doctorante, et participe au financement de la thèse.

- ACTEE (Action des Collectivités Territoriales pour l’Efficacité Energétique) et 1000 doctorants pour les territoires : La thèse est lauréate de l’appel à projet pour le financement de 10 thèses, mené en mai 2024 par l’association des 1000 doctorants pour les territoires et ACTEE, programme porté par la FNCCR (Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et Régies). Dans ce cadre, ACTEE accompagne les doctorants lauréats, leur permet de faire rayonner leur recherche au niveau national et finance une grande partie de la thèse. Ils donnent également accès à des ressources sur l’efficacité énergétique, essentielles pour la recherche.

- L’EDVTT/UGE : L’école doctorale Villes, Transports et Territoires et l’Université Gustave Eiffel, situées à Marne-la-Vallée, assurent la formation de la doctorante.

Quels sont les intérêts, les impacts pour la collectivité de Falaise ?

La recherche se concentre essentiellement sur les bâtiments publics et les copropriétés, dont les problématiques sont nombreuses.

Les intérêts pour la collectivité sont :

- Une meilleure connaissance de son patrimoine et la documentation du bâti local ;

- La mise en place de différents dispositifs, dès les premières années de recherche, comme l’accès à la labellisation « Patrimoine de la Reconstruction en Normandie » pour Falaise ;

- L’identification des freins à la réhabilitation (complexité des aides publiques, budget restreint, méconnaissance du patrimoine…) ;

- L’apport de pistes de réflexion, d’outils et de solutions pour faire évoluer le bâti reconstruit, en lien avec les enjeux actuels et de demain (sociétaux, économiques, climatiques…) tout en mettant en valeur l’architecture d’origine ;

- La mobilisation de l’ensemble des acteurs sur ce sujet, qu’il s’agisse des usagers, des acteurs publics ou des acteurs de la réhabilitation ;

- La valorisation du patrimoine de la Reconstruction auprès des habitants, des touristes

- Etc…

A long terme, la recherche permettra aux différents acteurs du territoire et de la construction de se saisir d’outils pour mieux préserver ce patrimoine tout en l’adaptant aux enjeux actuels, autant sociaux, économiques que climatiques, par exemple.

Enfin, quel est l’impact de cette recherche pour les Falaisiens ?

L’objectif de cette thèse est notamment de sensibiliser la population falaisienne au patrimoine reconstruit riche et particulier de sa ville.

Tout au long de la thèse, il sera possible pour les habitants de suivre l’avancée des recherches par l’intermédiaire d’articles publiés sur ce site. Des évènements pourront également être proposés : par exemple des conférences, des visites guidées dans la ville, une exposition sur la thématique de la recherche…

Comme il est essentiel de faire participer les Falaisiens à la recherche, des appels à participation (fonds d’archives privés, entretiens sur différentes thématiques…) seront également publiés sur ce site et sur la page Facebook de la Ville.

Contact :

Eloïse Brégant-Belin,

Doctorante

Espace Nelson Mandela,

Place Guillaume-le-Conquérant – 14700 Falaise

Email : eloise.bregant-belin@falaise.fr – Téléphone : 02 31 41 66 82

Les partenaires de la thèse :

- Ville de Falaise

- IPRAUS

- Ecole nationale supérieure d’architecture de Paris-Belleville

- Université Paris-Est Ville, Transports et Territoires

- Université Gustave Eiffel

- ANRT

- ACTEE

- 1000 Doctorants pour les territoires